主にCrystalDiskInfoなどのチェックツールを使用した際、「代替処理済のセクタ数」の項目が、黄色または赤色の表示となることがあります。これは、HDDやSSDで読み書きができないセクタ発生し、代替セクタに置き換えられたという意味です。

代替処理済のセクタ数が増えていく場合は、HDDやSSDの交換も検討しましょう。

本記事では、「代替処理済のセクタ数」で異常が発生した際の危険性と、対処法をわかりやすく解説します。お困りの方はぜひ参考にしてくださいね。

目次

Part1:代替処理済のセクタ数の見かた

「代替処理済のセクタ数」が、そもそも何を表しているのかわからないという方もいるでしょう。ここでは、代替処理済のセクタ数の見かたについて、次のパートにわけて解説します。

代替処理済のセクタ数の見かたポイント

- 【ポイント1】: 代替処理済のセクタ数とは

- 【ポイント2】: 代替処理済のセクタ数が示す危険性

- 【ポイント3】: 代替処理保留中のセクタ数との違い

Part1-1:代替処理済のセクタ数とは

パソコンにおける「セクタ」とは、HDDやSSDといった記憶装置にデータを保存するための小部屋のようなものです。

何らかのトラブルにより読み書きができなくなったセクタは「不良セクタ」と呼ばれ、この不良セクタを使えるセクタに置換したものが「代替処理済のセクタ」となります。

HDDやSSDの中には多数のセクタが存在しており、「代替処理済のセクタ数」が増えるほど、HDDやSSD内部の不具合も増えていると判断できます。

Part1-2:代替処理済のセクタ数が示す危険性

先述の通り、代替処理済のセクタ数は、HDDやSSD内部で発生したトラブルに対し、自動で置換処理が行われた数を示しています。

つまり、表面的には問題なく動作していても、HDD・SSD内部では着実に劣化が進んでいるということです。

代替処理済のセクタ数が黄色や赤色のまま放置していても、基本的に状態が良くなることはありません。最悪の場合はHDDやSSDに保存している重要なデータが損失してしまう可能性もあるため、早めにHDDやSSDの交換といった対処法を検討しましょう。

Part1-3:代替処理保留中のセクタ数との違い

「代替処理済のセクタ数」と似ている項目として「代替処理保留中のセクタ数」も存在します。これは、代替処理が行われていない不良セクタの数です。

いずれにしても「代替処理済のセクタ数」と同様、数値が増えていけば劣化が進んでいることに間違いはありません。

次に解説する対処法を参考に、早めのバックアップと措置を実行していただくことをおすすめします。

Part2:代替処理済のセクタ数に異常が発生したときの対処法

「代替処理済のセクタ数」が黄色や赤色になった場合、大切なデータを守るためにも早めに対処することが大切です。

代替処理済のセクタ数に異常が発生したときの対処法

- 【最重要】: バックアップを実施する

- 【対策1】: HDD・SSDの交換を検討する

- 【対策2】: S.M.A.R.T情報の変化を監視する

- 【対策3】: 異音・フリーズがみられる場合は速やかに修理業者へ相談する

ここでは、優先的に実践すべき4つの対処法をご紹介します。

ただし、自己判断でPCを分解したり、修理したりするのは危険です。自身での解決が難しいと感じた場合は、速やかにメーカーサポートや専門業者へ相談しましょう。

Part2-1:【最重要】バックアップを実施する

最優先で実行すべきは、データのバックアップを取ることです。

「代替処理済のセクタ数」の項目が黄色であっても、表面的には正常に動作しているように見えるケースも珍しくありません。

不良セクタは今後増えていくことが懸念されるため、動作が可能なうちに、まずはPCデータのバックアップを取りましょう。

Part2-2:HDD・SSDの交換を検討する

データのバックアップが取れたら、HDDやSSDの交換を検討しましょう。

「代替処理済のセクタ数」が黄色・赤色表示の場合は、記憶装置の内部が劣化している可能性が高いです。

交換するHDD・SSDは信頼性の高い製品を選択し、できればOSごとまとめて移行してしまいましょう。

交換後のHDD・SSDは、初期化や物理的な破損など確実な方法でデータを消去し廃棄します。

Part2-3:S.M.A.R.T情報の変化を監視する

HDDやSSDが自己診断を行い、その診断結果を記録したものを「S.M.A.R.T情報」と呼びます。

「代替処理済のセクタ数」は、CrystalDiskInfoなどのチェックツールで表示されたという方が多いと思いますが、引き続きチェックツールを使用してSMART情報の変化を監視しましょう。

「代替処理済のセクタ数」や「大体処理保留中のセクタ数」が増えている場合は、進行形で劣化が進んでいると判断できます。数値の変化を発見した場合は、早めにHDD・SSDの交換を行いましょう。

Part2-4:異音・フリーズがみられる場合は速やかに修理業者へ相談する

特にHDDは多数の繊細なパーツで構成されており、異音を察知しやすい機器です。「ガリガリ」「シュルシュル」「カチカチ」などといった異音が聞こえる場合は、物理的な障害が進行していることが懸念されます。

また、SSDでも異音が聞こえたり、何気ない場面でフリーズやクラッシュが頻発したりする場合は、劣化が進んでいる可能性が高いです。

このような場合はすぐに使用を中断し、メーカーサポートや専門の修理業者へ相談しましょう。

Part3:「代替処理済のセクタ数」が原因でデータが消失してしまったときの解決策

「代替処理済のセクタ数」の黄色や赤色表示、数値の増加を放置しておくと、最悪の場合はデータが消失してしまいます。

万が一データが消失してしまった場合は、データ復元専門ソフトの利用をご検討ください。データ復元専門ソフト「Recoverit(リカバリット)」では、HDDやSSDなどのあらゆるデバイスから消失したデータを簡単なステップで復元します。

不良セクタによるデータ消失はもちろんのこと、誤削除や、ウイルス感染、日常的なクラッシュなど、あらゆるシチュエーションに対応。99.5%の成功率で大切なデータを守ります。

ダウンロードは無料で行えるため、お困りの方はぜひ一度お試しください。

以下は、「Recoverit」でHDDのデータを復旧・復元する手順です。

ステップ1 復元場所を選択します。

パソコンで「Recoverit」を起動すると、左側のサイドバーに「HDDやデバイスから復元」が表示されます。ここでは、「場所」タブから特定のHDDを選択してください。

スキャンしたいフォルダをクリックすると、選択した場所をスキャンし始めます。

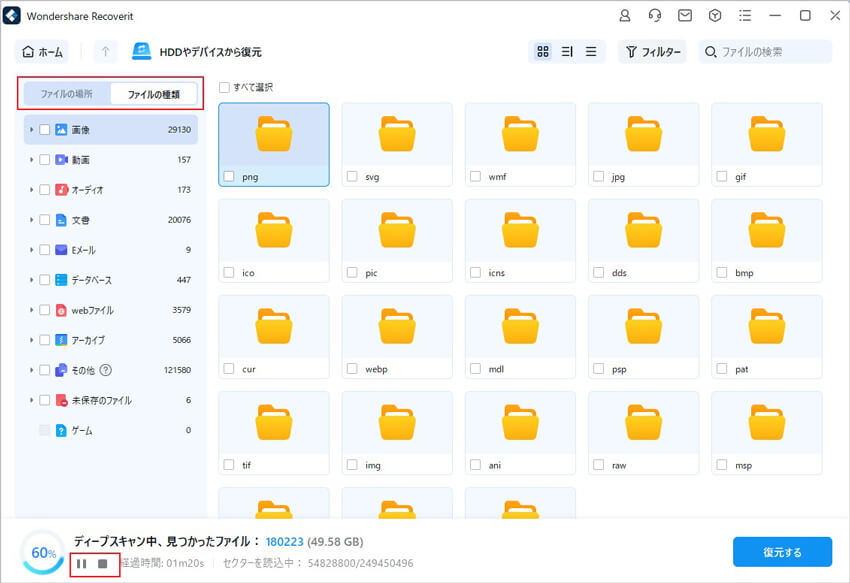

ステップ2 HDDの消えたデータをスキャンします。

スキャンしたいハードディスクをクリックすれば、スキャンが始まります。

スキャンは数分かかりますが、サイズの大きいファイルが多数存在する場合、数時間かかる場合もあります。

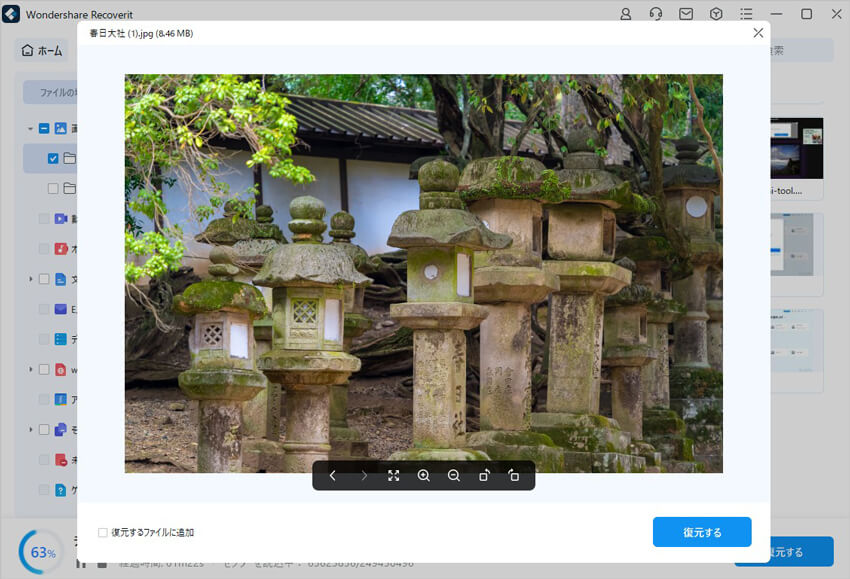

ステップ3 HDDの消えたデータをプレビューして復元します。

パソコンのデータをスキャンした後、失われたファイル・フォルダがあるかどうかを確認するためにプレビューを行います。その後、復元したいパソコンのファイルにチェックを入れて、「復元する」をクリックすれば完了です!