現在発売されているパソコンのディスクはほとんどSSD(Solid State Drive)です。今まで使用されていたHDD(Hard Disk Drive)からアクセススピードが速いSSDに切換わっています。

SSDには寿命があることを知っていましたか?

SSDは突然寿命が尽き利用できなくなる場合があります。対策として事前に劣化サインを確認すればデータ消失を防ぐことができます。

無料ツールCrystalDiskInfoを使って寿命を確認し、トラブル前に備える方法をわかりやすく解説します。本記事を参考に日常のパソコン管理を再確認してみてはどうでしょうか。

目次

Part1:CrystalDiskInfoでSSDの残り寿命を確認する仕組みと症状

SSDには寿命があります。無料ツールCrystalDiskInfoを使用して、SSDの残り寿命を確認する仕組みと、その症状を解説します。

Part1-1:残り寿命とは?

SSDの寿命は以下の要素によって決まります:

- 総書込み量(TBW): 書込みできるデータの総量の上限をテラバイト(TB)で示した値。

- NANDセルの書換え限界: SSD内部のNAND型フラッシュメモリがデータを書換えられる回数の上限。

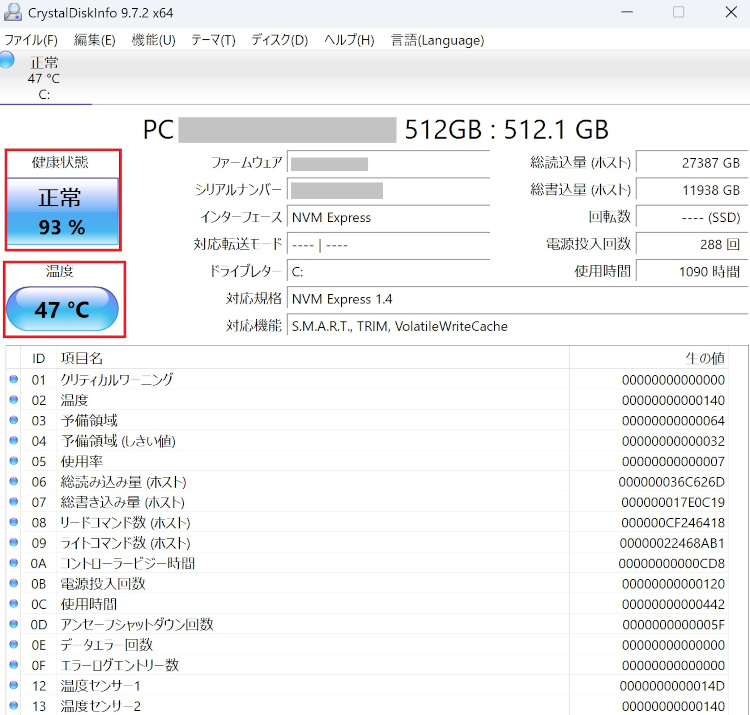

CrystalDiskInfoでは、SMART情報(Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)から状態を「%」で簡易的に表示します。

「100%」は新品製品、「0%」は書換え限界を迎えた状態を示します。

Part1-2:よくある症状・異常サイン

SSDの異常サインとして、以下の症状がよく見られます:

- 書込み・読込みが遅い

- 突然のフリーズやブルースクリーンが発生する

- 起動時のBIOSでSSDが認識されない

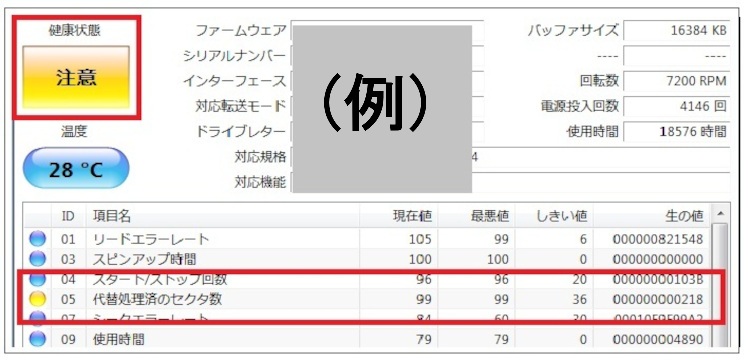

- CrystalDiskInfoで「注意」や「異常」と表示される

- ファイルコピー中にエラーやCRCエラーが発生する

Part1-3:劣化を放置するリスク

SSDの劣化を放置することには、以下のようなリスクがあります:

- 突然のシステムクラッシュやデータ消失

- OSやアプリケーションが起動しなくなる

Part2:CrystalDiskInfoを使ったSSD寿命の安全な確認方法

CrystalDiskInfoを利用して、SSDの寿命を確認できます。

Part2-1:【準備】CrystalDiskInfoのダウンロードと起動

「CrystalDiskInfo」はストレージの健康状態をチェックするためのオープンソースソフトウエアです。Webよりダウンロードしてインストールしてください。

※インストールが容易なMicrosoft Storeを紹介しています。

関連記事:CrystalDiskInfoとは?HDD/SSDの健康状態を徹底チェック

Part2-2:健康状態と残り寿命の見方

健康状態と残り寿命の見方は以下となります:

- 健康状態: 寿命目安(100〜0%)で表し100%が新品製品です。

- 温度: SSD温度。30〜50℃が目安。60℃を超えると劣化スピードが上がります。

- 総書込み量(Total Host Writes): 使用度の参考となります。

- 電源投入回数/時間: 使用頻度を把握します。

- 色表示: 青=正常、黄=注意、赤=異常を表します。

Part2-3:注意すべきポイント

注意すべきポイントは以下です:

- 一部の古いSSDでは寿命%が正確に表示されない場合があります。

- 外付けSSDやUSB経由ではSMART情報を取得できない場合もあります。

Part3:【状況別】SSDの残り寿命が減ってきた時の対処法

Part3-1:健康状態が80〜60%の場合

- 定期的なバックアップが必要です

- 定期的にCrystalDiskInfoでチェックが必要です

- ディスクアクセスを減らすため「ディスクの最適化」など頻繁に行わないようにする

Part3-2:健康状態が50%以下の場合

- SSDの交換の準備を行う

- 重要データは別ドライブやクラウドへバックアップする

Part3-3:健康状態が異常・SMART警告が出た場合

- 読取り可能なうちにバックアップを行う

- クローンソフト(例:Macrium Reflectなど)で丸ごとコピーする

- OS起動できない場合は復元ソフト(例:Recoveritなど)でファイルをバックアップする

Part4:SSD寿命が近づいた時のデータ保護対策

Part4-1:寿命を延ばすための予防策

寿命を延ばすための予防策は以下があります:

- ディスク使用サイズは、80%を目安として空き領域を確保しておく

- SSDの空き容量を多めに保つことで書込み先の選択肢を増やして分散させる

- 不要な書込みを減らす

- 状況に応じ、自動デフラグの設定を変更する(毎日→毎週/毎週→毎月)

- 一時ファイルの削除を行い空き領域を確保する

- 電源投入し長期放置は行わない

- 必要な時だけ電源投入しNANDセルの劣化を防ぐ

Part4-2:データ救出・復元の方法

CrystalDiskInfoで定期的に寿命を確認していても、突然OS領域の破損でパソコンが立ち上がらなくなってしまうことがあります。

焦って状況を悪化させてしまう前に、データ復元専門ソフトをお試しください。

データ復元専門ソフト「Recoverit(リカバリット)」では、99.5%の復元成功率で、誤操作やパソコンのクラッシュ、故障、システムの不具合などによって消えてしまったデータをスピーディーに復元します。

ダウンロードは無料で行えるため、お困りの方はぜひ一度お試しください。

以下は、「Recoverit」で間違って消してしまったHDDのデータを復旧・復元する手順です。

ステップ1 復元場所を選択します。

パソコンで「Recoverit」を起動すると、左側のサイドバーに「HDDやデバイスから復元」が表示されます。ここでは、「場所」タブから特定のHDDを選択してください。

スキャンしたいフォルダをクリックすると、選択した場所をスキャンし始めます。

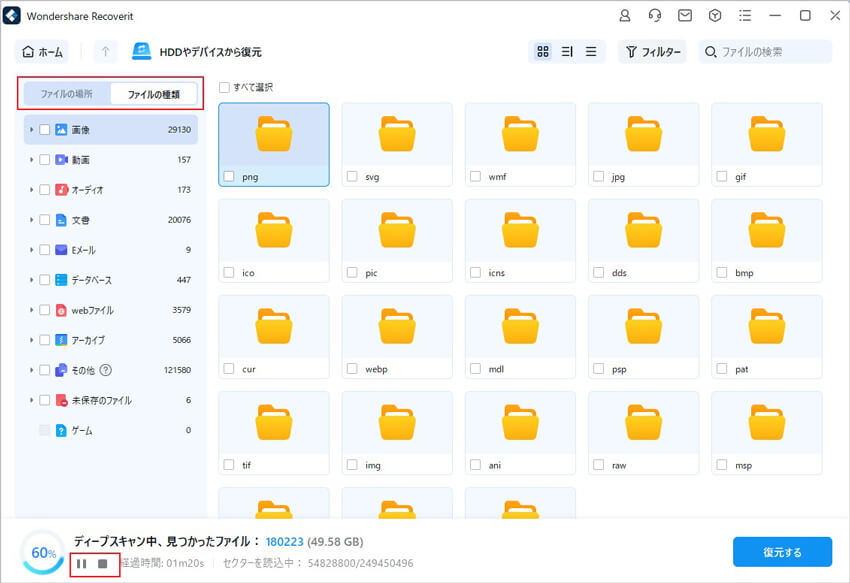

ステップ2 HDDの消えたデータをスキャンします。

スキャンしたいハードディスクをクリックすれば、スキャンが始まります。

スキャンは数分かかりますが、サイズの大きいファイルが多数存在する場合、数時間かかる場合もあります。

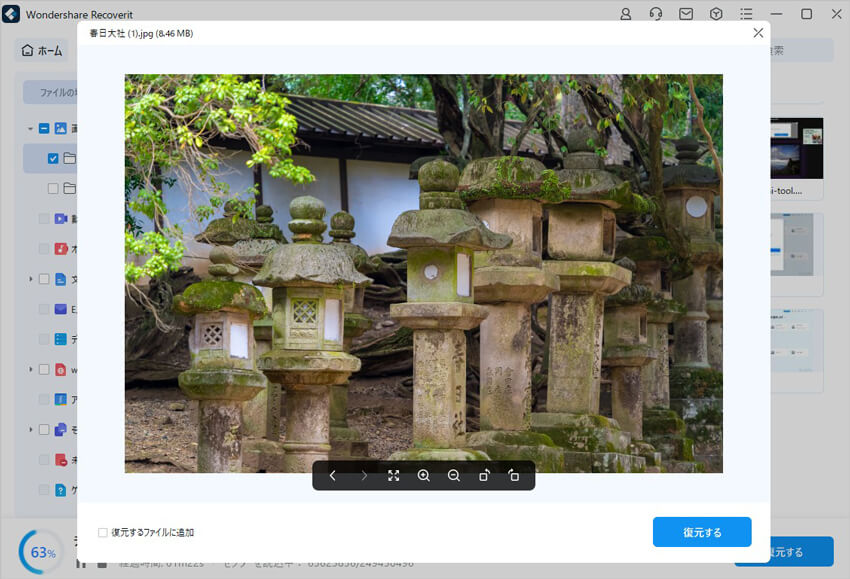

ステップ3 HDDの消えたデータをプレビューして復元します。

パソコンのデータをスキャンした後、失われたファイル・フォルダがあるかどうかを確認するためにプレビューを行います。その後、復元したいファイルにチェックを入れて、「復元する」をクリックすれば完了です!